Cos’è un romanzo generazionale? Una risposta evasiva (o forse no)

Cos’è un romanzo generazionale? E poi, ha senso questa definizione? Forse no. Forse ogni romanzo è, a suo modo, generazionale, a partire da uno dei primi successi narrativi europei, i dolori del giovane Werther di Goethe, e dalla sua (originale) «imitazione» nostrana (Ultime lettere di Jacopo Ortis del Foscolo). Già in questi testi ancipiti rispetto alla grande tradizione del «secolo del romanzo» (il XIX) l’autore s’incaricava di prestare la voce, per mezzo dei suoi eroi, a una generazione, a un modo di vedere, sentire e agire, percepito come nuovo. Una vitalità incontenibile, e paradossalmente affacciata al baratro della morte (non ritengo di fare spoiler ricordando che tanto Werther che Ortis si suicidano), viene messa in scena per rivendicare un nuovo orizzonte valoriale, opposto a convenzioni e convinzioni invalse in precedenza.

E cosa, precisamente, rivendicavano quei romanzi? Rivendicavano, mentre a livello politico veniva sancito il diritto alla felicità, frutto della ragione illuministica, il paradossale «diritto all’infelicità»: il diritto a mostrare uomini e donne infelici, privi di quelle certezze religiose o razionali che avrebbero permesso loro di reggere a certi urti della vita, incapaci di pensare una soluzione quando non attivamente impegnati nell’inventarsene una ancor più distruttiva.

Ogni generazione ha i suoi romanzi (cioè: cronologicamente non vi è stato da fine ‘700 a oggi un periodo di «stop» della produzione narrativa); e se il contenuto dei romanzi può, in estrema sintesi, esser condensato in quella rivendicazione del «diritto all’infelicità», contrapposto a un «felice» ordine precedete smascherato come fallace, possiamo parlare di romanzi generazionali.

Verga quasi beat

Se questa è la premessa, davvero molti romanzi possono dirsi «generazionali»: ad esempio la serie dei Vinti del Verga, con i Malavoglia che presentano un eroe (il giovane – si badi, come Werther – Ntoni) impegnato nella rivendicazione della propria infelicità contro tutti i dispositivi tradizionali che gli assicurerebbero una vita, se non proprio felice, almeno quieta.

Il giovane Ntoni rivendica la propria insoddisfazione per il mondo tradizionale dei pescatori siciliani; arriva a insultare, a demolire verbalmente e non solo l’ordine su cui esso si poggia; arriva a dire al nonno che preferirebbe non essere mai nato. Da questa constatazione ed esibizione della propria infelicità, il giovane Ntoni sviluppa un desiderio di fuga, di avventura nel mondo sconosciuto e (perciò) idealizzato. Qui non troverà che disastri e fallimenti, al punto che finirà in galera e senza un soldo. Eppure – anzi: proprio per questo – il giovane Ntoni è un eroe romanzesco generazionale.

Due romanzi «molto generazionali»

Un altro «giovane», forse più conosciuto e riconosciuto come eroe romanzesco generazionale, è il giovane Holden del celebre romanzo di Salinger. Sono passati settant’anni, circa, dai Malavoglia (che rimontano al 1881). Tutto è cambiato, e pare il nuovo romanzo parli di un mondo distante secoli o anni luce da quello del vecchio. Non la Sicilia povera, ma l’America del boom; non il sottoproletariato ignorante e affamato, ma la frustrata classe dirigente che frequenta i college e gli psicologi. E tuttavia il giovane Holden deve scappare, deve rivendicare (senza capirla, almeno inizialmente) la propria infelicità e tentare di risolverla con un’erranza senza meta e sicuramente senza conseguenze pratiche di segno positivo (benché ritratte con alto valore poetico e di scavo introspettivo).

Una situazione molto simile, gestita con maggior pregnanza e consapevolezza stilistica, è quella dell’intramontabile On the road di Kerouac (ma rimando un articolo che tratta anche di questo), forse il romanzo generazionale per antonomasia, che nel ritrarre la generazione «giovane» negli anni ‘50, influenzò tutta la cultura occidentale della decade successiva e anche oltre: da Bob Dylan ai Creedence, dal prog al punk, passando per la musica che, proprio in ossequio al modello di vita più che letterario di Kerouac e sodali (ribellione sociale, pacifismo, sesso sfrenato, alcol e droghe a profusione), venne definita beat.

Il romanzo generazionale: una proprietà continua

Dunque, più che «booleana», ovvero assente/presente, l’etichetta «generazionale», riferita a un romanzo, dovrebbe essere considerata come una proprietà continua, che cioè può essere più o meno presente. Da un lato il romanzo, inteso, secondo la definizione di un grande critico marxista (Lukacs), come «epopea nel mondo abbandonato dagli dèi», comporta di per sé un’avventurosità e uno scontro ribellistico io-società, io-mondo etc., e perciò un conflitto più o meno velato fra passato convenzionale e presente/futuro immaginato e sorprendente.

D’altro canto, questo tipo di scontro può assumere in maniera più o meno esplicita la forma del cosiddetto «scontro generazionale» (che però aleggia quasi sempre nei romanzi, intendendo la parola «generazione» come metonimia di «mentalità»); ed è in base a questa variabile che un romanzo è più o meno «generazionale».

La mutazione antropologica

Ebbene, fino a questo punto si è trattato di romanzi che idealizzano una ribellione, un sovvertimento degli schemi, e che affidano ai «giovani» (il giovane Ntoni, il giovane Werther, il giovane Holden, il quasi-giovane Sal Paradise…) il compito di rivendicare la propria infelicità e farne il motore dell’azione, del viaggio, dell’erranza se vogliamo.

Il motore dell’infelicità di tutti i nostri eroi è identificato nella società tradizionale, gerarchica (baronale o capitalista di stampo fordista), cultrice della disciplina, d’impronta patriarcale ed economicamente spietata. Bisogna stare molto attenti, però, e chiosare subito con quanta più nettezza quest’affermazione: difatti, tutti gli eroi dei grandi romanzi generazionali (che non sono romanzi a tesi!), a un certo punto, si rendono conto o rendono noto al lettore in maniera più o meno esplicita il fallimento di una simile ribellione, e in certo modo l’inevitabilità dell’«estraneità» e dell’«infelicità» patite.

Cioè a dire: in questi romanzi s’insinua sempre il dubbio che le colpe attribuite alla società, ai «vecchi», al patriarcato etc., mascherino un’insoddisfazione esistenziale, che certo si corrobora di elementi storicamente determinati e contingenti, ma che non ne è la diretta conseguenza.

In ogni caso, il bersaglio, fino agli anni ‘70 circa, è la disciplina, la convenzionalità, la gerarchia, il patriarcato (fattori del resto molto presenti nella società di quel tempo).

Ma dagli anni ‘70 cambia tutto. Lungo gli anni ‘50, ‘60 e ‘70 si verifica, per gradi (con un’«accelerazione storica» indubbia databile al ‘68-‘69, dovuta alla contestazione studentesca e all’epoca hippie), quella che Pasolini chiamò «mutazione antropologica», e cioè l’appropriazione, da parte del discorso dominante (emanazione del nuovo capitale) di quelle stesse istanze anti-gerarchiche, ribellistiche, edonistiche che fino ad allora erano state «antagoniste».

I romanzi del benessere

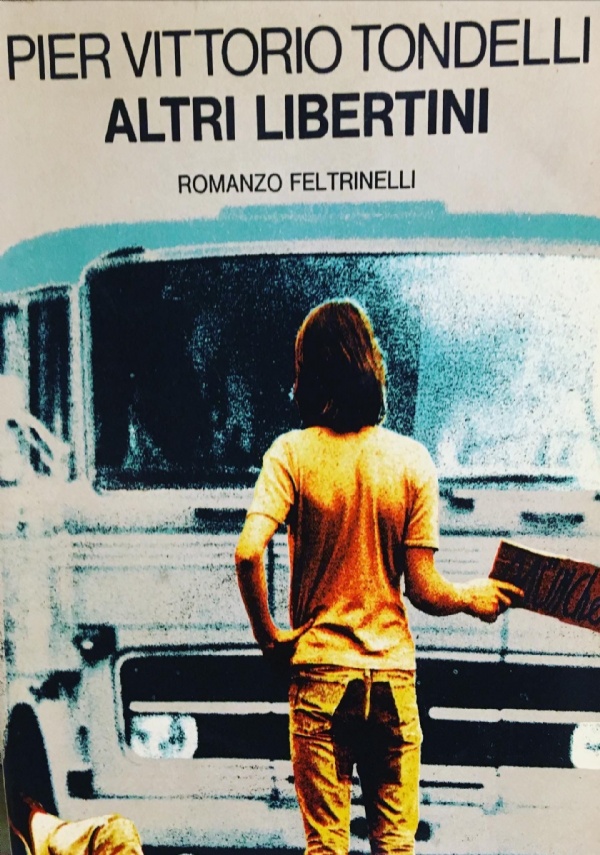

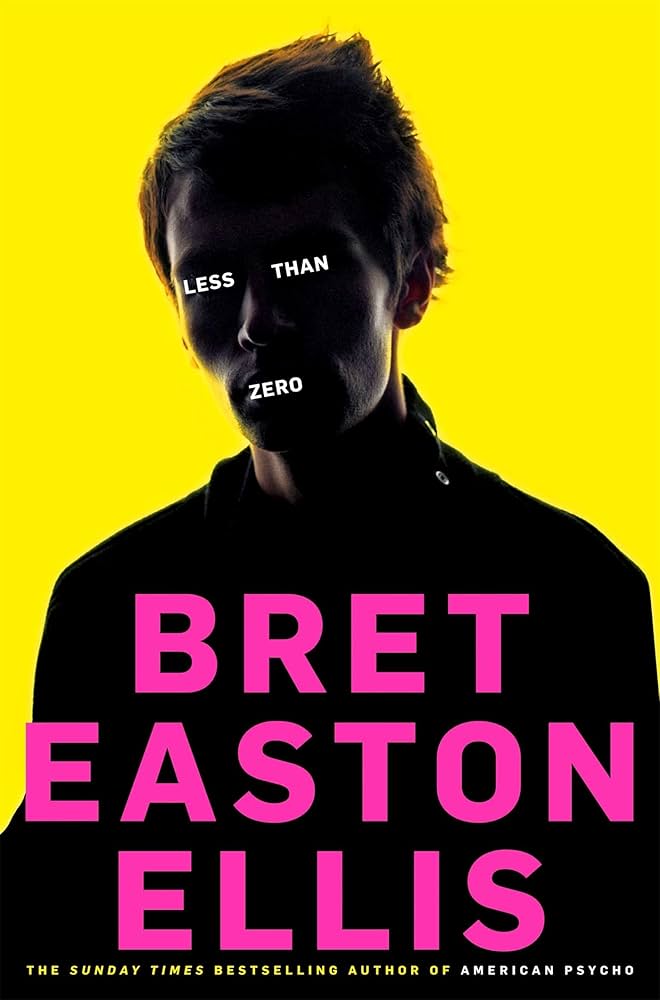

Con Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli (1980) e Meno di zero di Bret Easton Ellis (1985), la generazione nata a cavallo fra anni ‘50 e ‘60 si affaccia sul panorama editoriale raccontando la propria storia. È la storia dei figli del benessere, per i quali è stato costruito il «parco divertimenti» occidentale degli anni ‘80.

Divertimento s’intende, qui, nella sua accezione pascaliana di divertissement: distrazione, intrattenimento continuo, piacere artificialmente procurato. L’emancipazione sessuale è ormai un dato di fatto, almeno a livello culturale (disastrosi restano, a tutt’oggi, i risvolti economici, che passano sistematicamente in secondo piano, fagocitati da «battaglie» linguistiche e affini): alla donna non si chiede più di far la santa madre casa-chiesa; all’uomo non si chiede più di andare in guerra.

La fame è appannaggio di un altro mondo: i ragazzi nati negli anni ‘50 e ‘60 non si sono trovati, generalmente, a mangiare fiori di campo e intonaco di muro come molti dei loro genitori. La religione non vuol dire più niente: un cristiano non deve difendere alcunché dal temibile Turco, un ebreo può finalmente vivere liberamente la propria fede, un ateo può dichiararsi tale senza tema di vergogna. L’economia cresce. Le città sviluppano centri di aggregazione giovanile dominati da un’etica progressista e aperta. La guerra è lontana, pare addirittura appartenere a un altro mondo. Tutto va bene.

Ma cosa resta da raccontare se tutto va bene?

Il malessere del divertimento

Eppure, nonostante le premesse, aleggia nei romanzi del «benessere» dei suddetti Tondelli ed Easton Ellis un angoscioso e sfuggente malessere. Ciò che i due scrittori sono riusciti a intravvedere, oltre il velo luccicante imposto dal capitalismo, è stato lo svuotamento di senso dell’intera esperienza umana, ridotta a frenetico andirivieni fra una sbronza e l’altra, fra party e legami precari. L’abolizione di ogni tipo d’impegno in favore di una pulsionalità «liberata» ha edificato pian piano una nuova prigione, una nuova gabbia, in cui il movimento è quello circolare del tossico (in senso letterale e metaforico) che desidera, acquista, consuma, scarta e ritorna a desiderare assuefacendosi via via.

Tondelli

Il romagnolo Pier Vittorio Tondelli (1955-1991) condensa il sentimento di una generazione in brevi racconti caratterizzati da una lingua esorbitante, barocca, sempre sopra le righe. I personaggi di Altri libertini sono quasi condannati a un eterno inappagamento, a una serie di fughe (nello spazio e nello sballo) che si rivelano infine deludenti. «I can get no satisfaction» cantavano gli Stones; e pare che questo motto possa adattarsi bene ai personaggi dei racconti tondelliani.

Troviamo, ad esempio, un giovane ubriaco che, in maniera del tutto gratuita e insensata, si mette deliberatamente a rischiare la vita in una folle corsa in auto. Troviamo un gruppo di studenti che gira l’intera Europa in cerca di qualcosa d’indefinito, e che invariabilmente, in ogni posto in cui approda, trova qualcosa di brutto, d’insoddisfacente: e il gran tour si risolve in uno sgangherato andirivieni fra bar, spacciatori e sesso degradato.

Quello di Tondelli è un on the road trip nella società della noia, che ha già interiorizzato l’evasione e la frenesia dello spostamento. Anche l’amore è ridotto a stanco giuoco; al punto che in più di un racconto a tema «amoroso» si ha la sensazione, perfettamente resa da un autore molto consapevole, di trovarsi di fronte a un pastiche di luoghi comuni citati con gelida ironia: frammenti di un discorso amoroso che non riescono a ricomporsi in un malinconico patchwork in grado di comunicare, pur con l’amara consapevolezza della «finzione», un sentimento perduto – ciò che invece avviene in altri capolavori del post-modernismo letterario (Il nome della rosa di Eco) e musicale (Romeo and Juliet dei Dire Straits).

Ellis

L’operazione dell’americano Bret Easton Ellis (1964…), di cui si è già parlato in quest’episodio de Il gettone, è letterariamente più canonica. Meno di zero è un romanzo unitario, ma la trama si sfalda nella chiacchiera oziosa, nella volgarità di conversazioni sempre uguali che (come l’autore consapevolmente ha disposto) non riescono a nominare il problema. L’unica legge che i rampolli di una Los Angeles sbrilluccicante e viziata conoscono è quella del desiderio di trasgressione: «se vuoi qualcosa, prendilo».

In realtà, però, la loro vita «ribelle» e sfrenata altro non è che l’estremo grado dell’edonismo benvoluto dal capitalismo per rilanciare vieppiù i consumi.

I nostri «eroi» non fanno altro che immettere danaro in un sistema che li rimbecillisce, li svuota, li spinge ai limiti e oltre i limiti dell’abiezione (non mancano violenze sessuali e perfino la profanazione di un cadavere).

Ormai la situazione è rovesciata rispetto ai ribelli beat e ai loro predecessori: il potere è (per dirla con Pasolini) anarchico, indisciplinato, e impone il divertimento (leggi: distrazione) per rafforzarsi in una logica di dominio tutta nuova, che non trova nella gioventù un’opposizione consapevole, ma ancor più disordinata e indisciplinata.

Questi libri non sono, né saranno mai, dei «classici». Nessun canone sarà disponibile nei loro confronti. E tuttavia sono letture necessarie: specialmente per capire le radici del presente e per ragionare, utilizzando le risorse dell’immaginazione, delle continuità e delle mutazioni intervenute.

Andrea Monti per Questione civile

Bibliografia

B. Easton Ellis, Meno di zero, varie edd.

Id American Psycho, varie edd.

J. W. Goethe, I dolori del giovane Werther, varie edd.

J. Kerouac, Sulla strada, varie edd.

J. D. Salinger, Il giovane Holden, varie edd.

P. V. Tondelli, Altri libertini, varie edd.

G. Verga, I Malavoglia, varie edd.

Per alcune idee sulla forma romanzo:

F. Jameson, Postmodernismo. Ovvero la logica del tardo capitalismo, Fazi, Roma, 2007.

G. Lukacs, Teoria del romanzo, SE, Milano, 2004.

F. Muzzioli, Le teorie della critica letteraria, Carocci, Roma 2019.